Mi buena estrella

Soy un negro afortunado. Y no digo afortunadito, qué mona que es mi novia, qué guay mi trabajito. Digo que soy un negro suertudo como no hallarás cien en este país. De esos que, sin un solo gramo de bravura contrastada en la sangre, a nada tememos y de nada huimos o, como mucho, escapamos del tedio, ordenadamente y sin correr. De los que, cuando nos hablan de Guerra, pensamos en pelis, en tardes de domingo y pereza, en sofá, manta, y pim pam pum, Wagner, gong y platillos. Y rodamos ufanos entre Marginación y Pobreza sin reparar en ellas, siempre en taxi, siempre con prisa, otra ciudad, otro aeropuerto, y acelere señor que pierdo el vuelo. Soy de los que seguimos creyendo que la Hambruna es, esencialmente, un viejo problema irlandés, y aún nos cuesta entender que tenga una sección más o menos fija en los telediarios serios y aburridos, será una concesión al amarillismo.

Joder, soy un negro con mucha, mucha suerte. Porque soy negro, y no negra, y eso ya es caer de pie en esta sucia y pestilente congregación de vapores que es el mundo, así se habla, Hamlet for president. Y porque mi progenitor ejercía eso que llaman una “profesión liberal”, vaya nombrecito, y, en virtud de ello, en mi casa fluía el oxígeno aunque la bolsa no se inflara. Bien es cierto que, sin gran tardanza, el susodicho progenitor se dio el piro liberalmente, y hubo que arrancarle el oxígeno con cuentagotas y juez mediante. Pero eso no invalida mi argumento, qué va. Más al contrario, qué suerte la mía, que cuando el padre se borra hay por donde sacarle la manteca. Imagínate si hubiera sido agricultor.

Pero no creas que acaba ahí la cosa. En absoluto. Poseo esa clase de inteligencia de salón, perfectamente inútil en la alcoba y en la panadería, que, no obstante, me ha permitido navegar triunfante por las turbulentas aguas de nuestro sistema educativo, poniendo picas por doquier y conquistando cuantos territorios se cruzaron en mi camino. Y digo más: el Oscar al Mejor Don de un Negro con Suerte se lo lleva de calle el don de mi blancura. Así es: soy casi blanco, ¡oh bendición! Caray, eso sí que me convierte en un negro afortunado. Es cierto que, en mi infancia, el detector de niños de color extraño pitaba a mi paso. Pero, con los años, la piel se aclaró (mientras algunas ideas se oscurecían), y ahora compito casi en igualdad de condiciones con otros aspirantes a empleado, inquilino o hipotecado. Tal vez no sea el Yerno Perfecto, pero ya nadie se atreve a negar que soy un Yerno Posible.

Soy, en resumen, un decoroso y amable fruto del mestizaje, presentable en sociedad —ópera, boda o simposio— sin menoscabo para nadie, aquí un mulato, aquí unos amigos. Más allá del exotismo de un señor negro y una señora blanca —brava mi madre, bravo mi padre— cogidos de la mano por las calles de la España franquista; más allá de las anécdotas en la línea de Adivina quién viene a cenar esta noche; la historia de mis orígenes, pensé, sería la convencional: chico y chica se enamoran, tienen hijos y heme aquí. Y cualquier evento anterior al primer encuentro de mis padres es, en cierto modo, irrelevante. Así de simple.

Pero no. No es tan simple. Mucho antes de que dicho encuentro tuviera lugar, sucedieron cosas horribles que moldearon de un modo muy extraño la relación entre esos dos jóvenes que iban a traerme al mundo. Hace unos días supe que mi madre sufrió abusos continuados durante su infancia. El abusador vivía bajo el mismo techo. Era su abuelo, un hombre taciturno de rostro macilento, nariz ganchuda, labios estrechos, y una piel de fantasmagórica palidez.

Mi padre fue el primer hombre con el que mi madre salió. El primero que no le recordaba al monstruo. Mi padre —negro elegantón y dicharachero, de rostro risueño, nariz chata, labios carnosos y piel achocolatada— se convirtió en mi padre, en parte, porque un cerdo lechoso abusó de su propia nieta durante años.

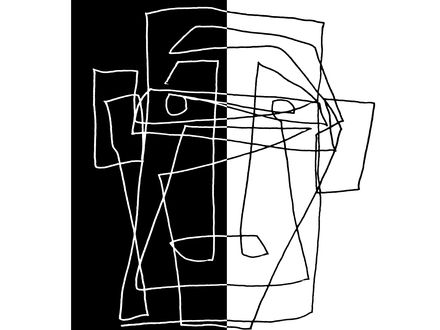

Estos días mi mente anda como cortocircuitada. No sabe qué hacer de mi negritud. Ni de mi blancura. Ni de mi buena estrella.

Ilustración: Fernando Barbarin