Nº 34

Como cada noche, salgo a tirar la basura. En el camino saludo a una persona con el mismo gesto casi reflejo que lo vengo haciendo durante estos últimos años. Pero este día nos saltamos el protocolo y el breve gesto de cortesía consistente en un qué tal, recupera su verdadero sentido dando paso a una larga conversación.

Bajo la triste luz de una solitaria farola, con una bolsa colgada en cada mano y a escasos metros de mi destino, le escucho atentamente.

Él, con destreza literaria, me resume su vida en varias partes. Me cuenta cómo con tan solo catorce años, atravesó durante tres largos días cerros y montañas buscando faena en una inhóspita hacienda, donde trabajó durante casi todo un año de sol a sol, a cambio de comida, un colchón y agua.

Me cuenta cómo no hace muchos años perdió a su hijo y que debido a su precaria situación económica, no pudo asistir a su entierro.

A esas alturas de la conversación, sus rasgos de hombre curtido y erosionado de vida, adoptan una forma inocente y frágil... yo en ese momento decido dejar ambas bolsas en el suelo.

Me cuenta que, ese niño que caminó solito por cerros y montañas, después de más de treinta años sigue trabajando más de doce horas al día; básicamente para pagar el alquiler y llenar la nevera.

Yo le interrumpo indignado, ofreciéndole asesoramiento, incluso apoyo económico, para combatir tan inaceptable situación laboral; pero él con mucho tacto lo rechaza y, tras un breve silencio, comprendo que no he entendido nada... así que me callo y le dejo continuar.

Me cuenta que libra un día de cada diez y que los sábados, antes de atardecer, baja a la ciudad, se compra un granizado y lo saborea a cucharaditas mirando al mar. Más tarde, regresa a casa para acostarse temprano y volver a levantarse de madrugada. Es en ese preciso instante cuando yo tengo que apretar los dientes y siento ese dolor que infringe la garganta cuando a los ojos se les impide evacuar.

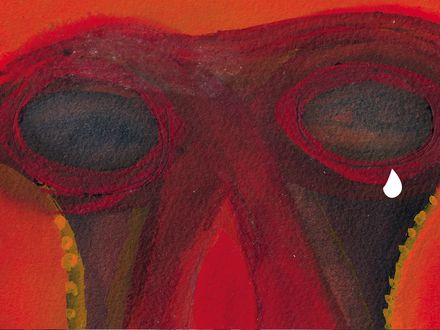

Su conversación concluye con un meditado “yo no quiero esta vida”. Comprendo perfectamente el significado de la misma y sus consecuencias; no ejerzo de psicólogo ni de cura, no le ofrezco frasecitas empalagosas acompañadas de esperanzas de cartón piedra, ni tan siquiera le doy un abrazo. No se confundan, no busca auxilio o limosna, y mucho menos provocar lástima. Me cuenta la cruda realidad sobre su vida, lo que casi nadie de su alrededor conoce, la vida que no es bella. Le digo que apunte mi teléfono, entro en casa y entonces sí, lloro.

Lloro con llanto seco de rabia, con llanto mudo por pena. Blasfemo y maldigo las sombras que oscurecen tantos caminos surcados de esperanza, fronteras pavimentadas con anónimos despojados de patrias enfermas. Lloro por el dolor de quienes nunca pueden desgarrar sus gargantas gritando y señalando al culpable, por los hombres que sufren en silencio la voracidad codiciosa de otros hombres. Lloro por quienes llorar es un lujo. Escupo sobre la putrefacta conciencia de todos aquellos que insaciablemente siguen exprimiendo las vidas de sus iguales. Lloro, con la esperanza de que algún día, esas poderosas manos tan explotadas, agrietadas, maltratadas y deformes, sin piedad ni compasión os estrangulen.

Mi vecino ya no es invisible.