CANÁ

Habíamos llegado a la celebración con mucho entusiasmo, dispuestos a bailar y aromarnos la boca con buen vino. Nada más traspasar el portón encontramos un patio adornado con ramas verdes de olivos y palmas, salpicados de flores silvestres. Unos tableros largos pegados a las paredes hacían de mesa para las viandas. No era una boda rica, pero sí bien cuidada y atendida. Una vecina de nombre Myriam, la de Yôsef, el carpintero, y madre de un joven con cierta fama de mago, estaba entregada a ayudar y era la que disponía cómo debían ir colocadas las cosas. A ella, nada más entrar, le oímos comentar a un miembro de la familia de los jóvenes esposos que el vino era poco para la gente que estaba acudiendo.

La comida no era muy abundante, propio de los hogares humildes de Galilea, pero un grupo de jóvenes romanos de familia acomodada, amigos del novio, le trajeron de regalo una carísima ánfora de garum de Carthago Nova, y algunos alimentos estaban sazonados con esta exquisita salsa, dándole un toque que hacía vibrar el paladar. Para los ortodoxos la presencia de los romanos y esa intromisión gastronómica no estuvo bien aceptada, pero tanto yo como mis amigos disfrutamos a placer, y, al menos, combatíamos el pésimo vino que tenían. Un caldo abominable del que bromeábamos diciendo “el viejo Ashir, se ha quitado del medio, gracias a esta boda, el peor vino de su comercio”.

Ignoro si la familia tenía, como vimos, en una habitación anexa al patio, seis grandes ánforas colmadas de agua hasta el borde, como alternativa al terrible vino.

Después de haber bailado, cantado y comido, tanto yo como mis cuatro amigos, Atzel, Calev, Drori y Eitan, decidimos dejar de sufrir semejante vino e irnos de la boda, a buscar mejor bodega. Mientras salíamos, despidiéndonos con cinco pretextos diferentes, pudimos ver cómo Myriam se empecinaba en que los desposorios salieran dignos y que los invitados se sintieran alegres y satisfechos.

La casa de la boda estaba al pie de un camino empedrado levemente descendente. Nada más empezar a bajar nos encontramos con un grupo de unas catorce personas, entre los que iba una mujer. Hablaban con voces muy vivas, también la mujer, que parecía ser quien llevara la voz cantante. Por sus comentarios supimos que se dirigían a la boda. Según Calev, que conocía a algunos de ellos, el más joven del grupo era el hijo de Myriam, y si hubiéramos hecho un dibujo del movimiento de los miembros de esta peculiar comitiva, hubiésemos descubierto que se acercaban al muchacho, como abejas que se turnan para disfrutar de una flor cargada de polen.

─¿Vienen de la boda? ─preguntó uno de ellos, al cruzarnos.

─Así es, contestó Eitan, venimos de la boda.

─¿Y qué tal va? ─preguntó la mujer.

─Todo bien, menos el vino que hay poco, pero no corran, es el peor vino de Galilea ─respondió Atzel, que era virtuoso en los aciertos.

Entonces el grupo soltó, al unísono, una sonora carcajada, que provocaron las nuestras, llenándose la calle de alegre fanfarria.

Y hay que ver, como son las cosas, al día siguiente, no hubo una persona con la que me cruzara que no me hablara del tan especial y excelente vino de la boda. La gente se ha vuelto loca, ¡ay, Galilea!

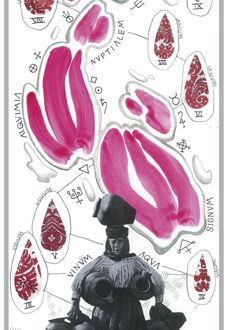

Ilustración: Atchen Pounapal